物理科学与工程学院/上海自主智能无人系统科学中心任捷教授团队在机器学习加速高选择性多孔结构领域取得了一项重要进展,研究成果以“Machine learning for the generative discovery of K+-selective porous structures with aluminum sites”为题发表于国际知名期刊《Physical Review Materials》, 为基于机器学习的功能结构发现提供了高效的新框架。

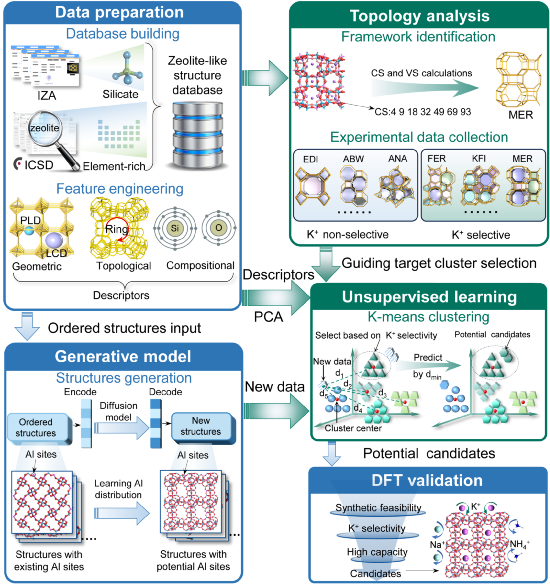

机器学习在材料性质预测、结构发现方面展现出巨大潜力,然而获取结构性质成本昂贵且现有数据库未能满足特定功能的结构设计,这为机器学习在揭示结构-性质关系与功能导向的结构设计方面带来了重大挑战。基于此,任捷教授团队创新地提出了一种无监督学习与扩散模型结合的数据驱动框架,极大地降低了计算成本(如图1所示),并成功应用于高钾离子选择性多孔结构的发现。该框架通过建立全面的沸石类晶体结构数据库,构建无监督聚类模型发现相似结构,再结合扩散模型生成包含铝位点的假想多孔结构,进一步通过第一性原理计算验证了其吸附相关性质。该框架避免了无规则元素替换方法与暴力从头计算的材料筛选,以极低成本发现了潜在的目标结构。

图 1 用于发现高K⁺选择性多孔结构的数据驱动框架

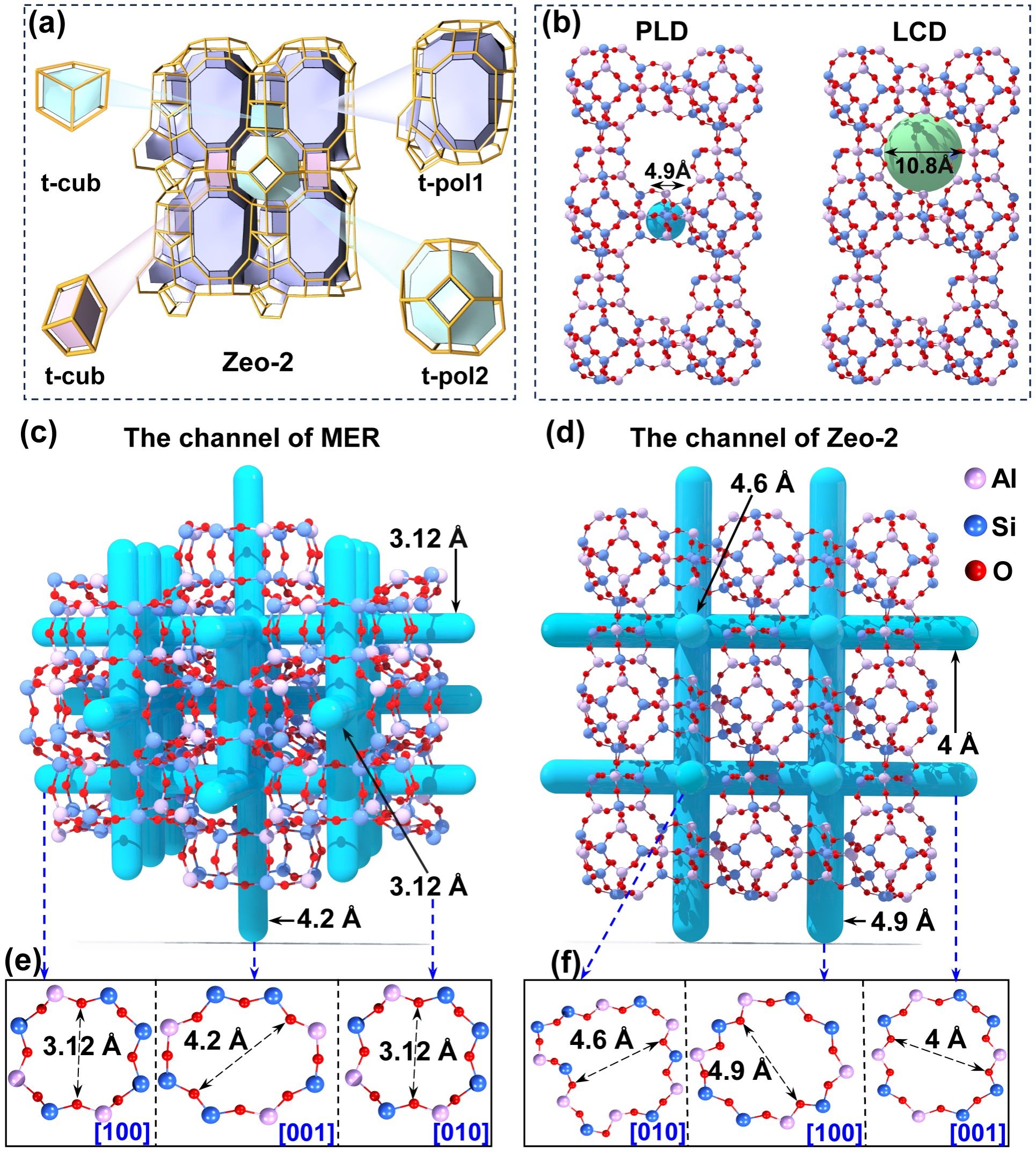

研究发现了一个迄今为止具有最大钾离子吸附容量的沸石类晶体结构(如图2所示的Zeo-2结构),并有潜力应用于钾盐提取、高钾血症治疗、钾型化肥等多元化应用领域。团队进一步结合第一性原理计算和特征分析,揭示了高钾离子选择性的来源,为高钾离子选择性多孔结构的机制理解与设计提供了新思路。

图 2最佳候选结构Zeo-2与目前已知对钾离子具有高选择性结构对比

同济大学物理科学与工程学院硕士生胡锦斌为论文第一作者,博士生吴梦凡和任捷教授为共同通讯作者。近年来,任捷教授团队在物理学与人工智能的学科交叉方面取得了一系列进展,已经发表了多篇高水平成果,包括基于流形扩散的无监督学习对拓扑声子物态的分类、多目标优化的二维功能材料与器件设计、辐射制冷人工微结构设计、神经网络自编码逆向设计拓扑光学传感结构、基于伪逆学习的光电混合的神经网络等,相关成果形成了一套具有自主知识产权的计算机软件著作权Darwin Machine for Multi-Functional Meta-Crystal Design Platform。

论文链接:https://doi.org/10.1103/l5mw-h2m7